【乳幼児期に育む「6つの力」を考える】田んぼ博士に会いに行こう!編

2021.06.24

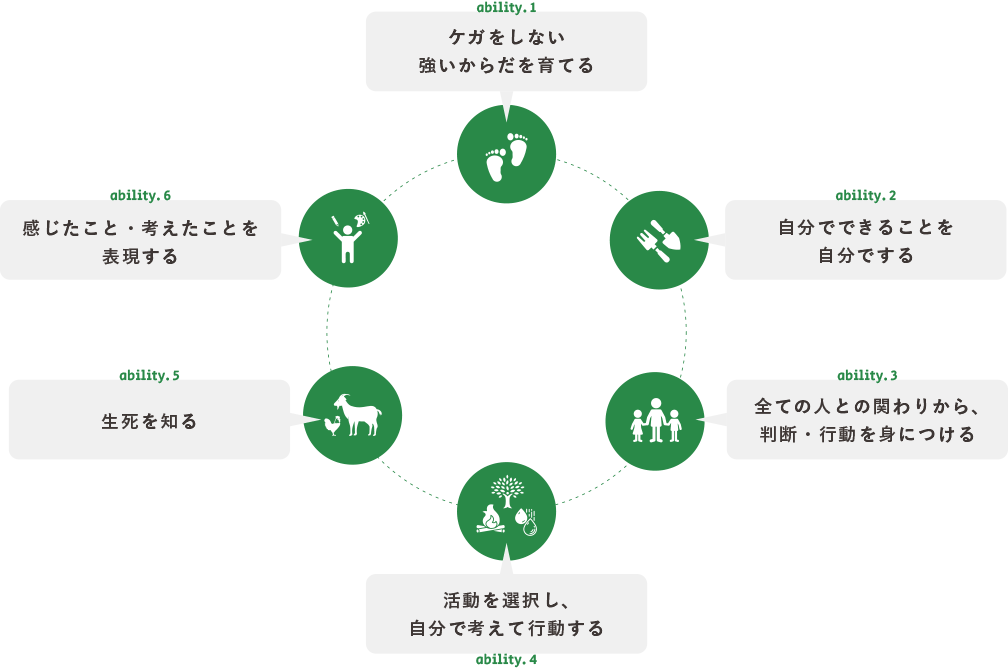

どろんこ会グループには「6つの力」と呼んでいるものがあり、それぞれの力を育むための基本活動が26あります。どろんこ会グループ独自の表現もありますが、「6つの力」も「基本活動」も、2018年4月1日から施行された新「保育所保育指針」に明示された「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿(10の姿)」に基づいているもの。

今回は、越谷レイクタウンどろんこ保育園(埼玉県越谷市)が5月に行った「田んぼ博士に会いに行こう」の取り組みを通じ、「活動を選択し、自分で考えて行動する力」について考えてみたいと思います。

「6つの力:活動を選択し、自分で考えて行動する力」の詳細はこちら

【乳幼児期に育む「6つの力」を考える】シリーズ記事はこちら

地域と保育園をつないでくれた田んぼ遊び

どろんこ会グループでは、日本の主食であるお米の美味しさと、そのお米がどうやって作られているか、収穫含め生産にかかわる労働を園児たちに知ってほしいと考え、創業当時から毎年、南魚沼市塩沢地区で田植えや稲刈りの課外体験を行い、食育活動を実施してきました。

しかし、様々な理由により課外体験に参加できない子どももいます。そこに加えて昨年は新型コロナウイルスにより、南魚沼に行くことができませんでした。越谷レイクタウンどろんこ保育園の職員は貴重な経験を担保するためにどうしたらよいかを考えてきました。

越谷市はもともと稲作が盛んな地でした。しかし、レイクタウンのような新興住宅地においては宅地化が進み、残っている田んぼはごくわずか。いつもの散歩道に小さな田んぼを見つけても、子どもたちには馴染みがないため、それが田んぼだと認識していませんでした。

また、新しい街ゆえに自治会などもなく、課外活動を行いたくても相談できる先がなく、地元の方とどのようにつながるか模索しているところでもありました。

そんなとき、隣の草加市に暮らしていた元職員の豊田さんが、所有している田んぼを貸してくれることになったのです。

子どもの足で歩いて片道約40分、長距離散歩としてもぴったりの場所でした。

こうして、毎年田植えが始まる直前の5月に田んぼで遊ぶ機会を創ることができました。

「田んぼ博士」から食の営みを学ぶ

何回か田んぼ遊びを行ってみて、活動を特別なものとして単発で終わらせず、いかに日常に結びつけていくかが課題となりました。そこで今年は、毎日食べているお米が実は身近な所で育てられ、長い過程を経て作られていることを知り、食の循環に触れてもらうため、実際に田んぼの世話をしている地域の方に、田んぼ博士としてお米について教えてもらうことにしました。(当日、田んぼ博士は諸事情により来られなくなったため、持ち主の豊田さんに教えてもらいました)

あえて「田んぼ博士」と名付けたことで、子どもたちの期待を高めながら、田んぼやお米について一緒に質問を考えました。

田んぼでの泥遊びから育みたいこと

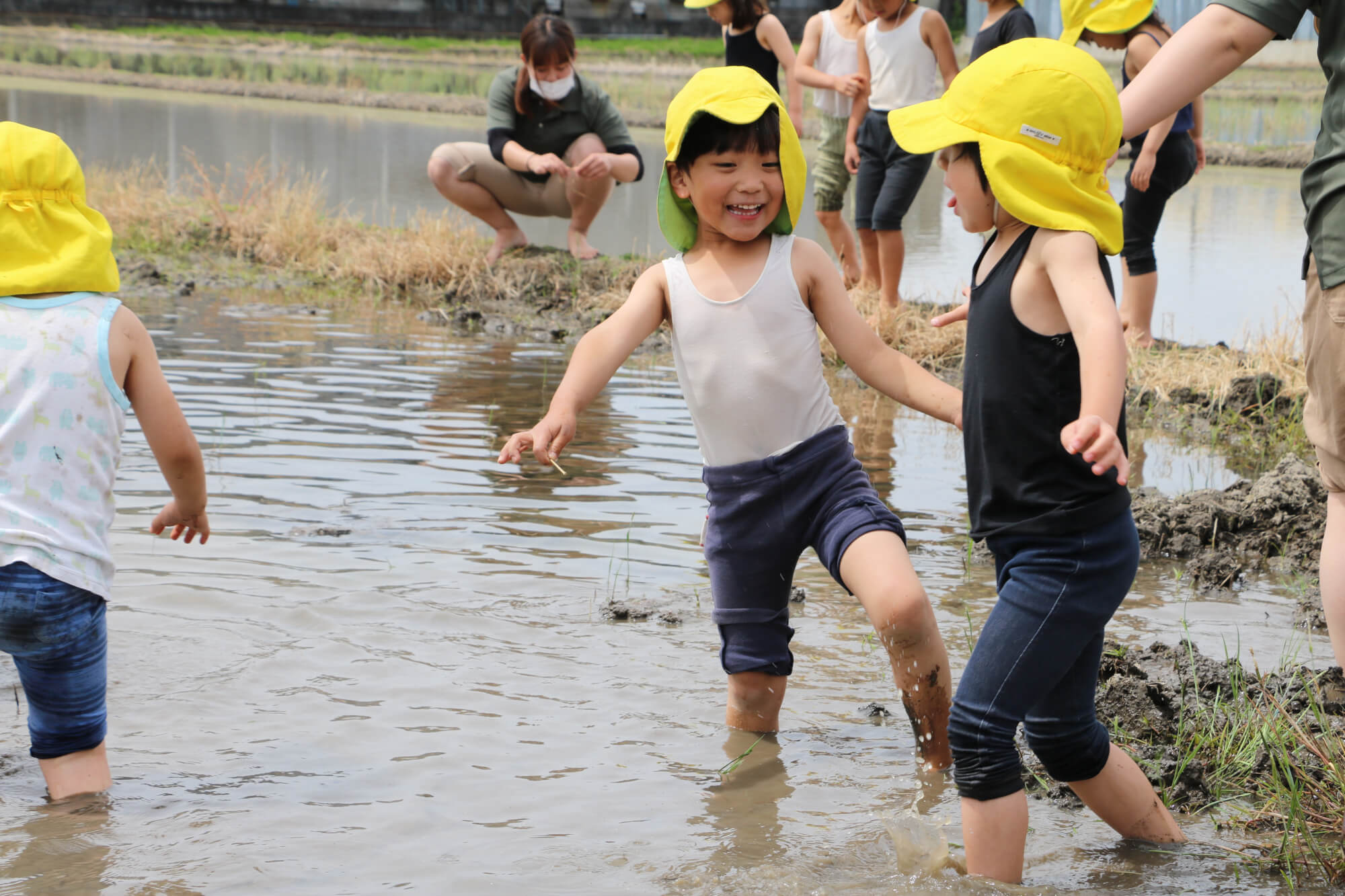

田んぼ博士に話を聞いた後は、お待ちかねの泥遊び。普段、園庭でしている泥あそびとは規模が違います。田んぼへ物怖じせずじゃぶじゃぶ入っていく子もいれば、恐る恐る入る子、見ている子など、子どもたちの反応は様々でした。また、普段公園では見られない水辺の生き物と触れ合えることも田んぼならでは。

自然の不思議さに気がつき探究していける子に育ってほしい

越谷レイクタウンどろんこ保育園の職員は皆、「幼児期の終わりまでに育ってほしい10の姿」にある「思考力の芽生え」を育むのは、5歳児が最適だと考えているといいます。普段の子どもたちの様子から、身の回りの不思議なものに気がつき、躊躇することなく前のめりでチャレンジしていくことが楽しい時期と見ています。

「今回の田んぼ遊びは、泥に足を取られたり、水の抵抗が重かったり、敷地も広く、とにかく体力を使う。くたくたになるまで遊んで『やりきった後の気持ちよさ』を成功体験として経験してほしかったんです。加えて、泥の不思議さ、生態系の不思議に気がついて探究していってもらいたいんです」という波間施設長の思いは職員全員が感じていたことでした。

自身の体験から思考や選択肢の幅を広げる

「活動を選択し、自分で考えて行動する力」を育むということは、単純にその場その場で子どもに選択肢を与えて選ばせるということだけではありません。様々な体験をすることで、その後の人生での思考や選択肢を増やせる引き出しをたくさん作ってあげるということ。そうして自身の経験から得た結果や事象から、「今度はこれをやってみたい!」と自分のやりたいことを見つけられたり、「次はこうしたらどうなるだろう」といった探究心を深めたりすることに繋がります。

波間施設長はこう語ります。

「保育士の仕事は目に見えない仕事です。子どもたちのためになるかどうかは確証が得られません。しかし、その後の60年70年ある人生の間で、保育園での経験を思い出してくれたら意味がある。ここでやり切った経験が次のステップに生きてくると考えています」

今回は、越谷レイクタウンどろんこ保育園の「田んぼ博士に会いに行こう」の取り組みから「活動を選択し、自分で考えて行動する力」を考えてみました。ただ預かるだけの保育ではなく、「これからの社会を創る子どもが経験すべきこと」「日々の生活や遊びを通して学びに向かう力を育むこと」を考え、その機会をつくっている園・職員のエピソード。今後も様々な園・職員の【乳幼児期に育む6つの力を考える】シリーズをお伝えしていきたいと思います。