【乳幼児期に育む「6つの力」を考える】鳥の巣箱作り編

2021.08.19

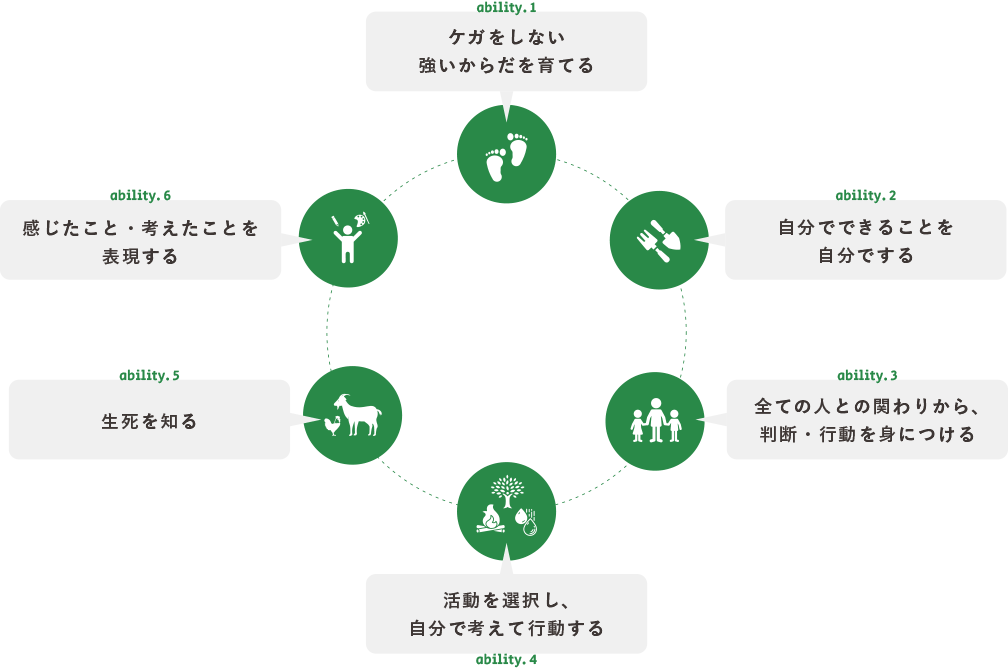

どろんこ会グループには「6つの力」と呼んでいるものがあり、それぞれの力を育むための基本活動が26あります。どろんこ会グループ独自の表現もありますが、「6つの力」も「基本活動」も、2018年4月1日から施行された新「保育所保育指針」に明示された「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿(10の姿)」に基づいているもの。日高どろんこ保育園(埼玉県日高市)では、5歳児が1カ月にわたり「鳥の巣箱作り」に挑戦。「6つの力」が総合的に含まれるようなこの取り組みを取材しました。

「6つの力:活動を選択し、自分で考えて行動する力」の詳細はこちら

子どもたちのDIYの場 ぎっとんのもり

この取り組みの発案者は入社1年目の石塚さんです。「小学生の時、祖父と一緒に鳥小屋を作った記憶が鮮明に残っていて、子どもたちにも体験してもらいたいと考えました。園庭にはたくさんの鳥が飛んでくるので、もし巣箱に鳥が入ったら生態の観察もできるかもしれないとも思いました」ときっかけを話します。

子どもたちに鳥の巣箱を作ろうと話したところ、「今すぐにでも始めたい」「ぎっとんのもりに行きたい」と意欲を見せてくれたといいます。

「ぎっとんのもり」とは? 日高どろんこ保育園の園庭の一角にある木工制作のための場所です。保育士が木材で遊具を作っていたところ、子どもたちも「やってみたい」と作業に参加するように。「もっとDIYに興味をもってもらいたい」と木工制作専門のゾーンをつくり、工具をそろえて木工制作をしたい子どもが自由に活動できるような環境を整えました。

そこはあっという間に子どもたちのお気に入りの場所となりました。より親しみやすい名前を付けようと子どもたちが話し合いを重ねた結果、「ぎっとんのもり」に決まりました。ちなみに「ぎっとん」とは、とんかちとのこぎりを合体させた子どもたちによる造語。覚えやすく呼びやすい、森で木を使って工事をしている様子を連想させることから選ばれた名前だそうです。

今回の鳥の巣箱作りには、昨年「ぎっとんのもり」での活動を主導した先輩保育士の水智さんをはじめ、宮園施設長、さらに用務の鈴木さんもサポートに入り、取り組みが始まりました。

工具を使うことで生まれる「協同性」

1カ月にわたる計画はどのようなものだったのでしょうか。

第1週目は、『キイロドリ ゆめをかなえる』という絵本の読み聞かせから入りました。鳥を身近に感じ、協力しあうことの素晴らしさを伝えます。

そして、鳥の巣箱をどのように作るのか、石塚さんのゆっくりと丁寧な説明に、子どもたちは真剣に耳を傾けました。

その後いよいよ「ぎっとんのもり」へ。子どもたちは協力して木材を運び、作業開始です。あらかじめ木材に引いてある線に沿って、のこぎりで木を切り始めました。大人も手伝うものの、子どもたちはしっかりとした手つきで一生懸命のこぎりを動かします。

当初この週の活動においては、「ケガをしない強い体を育てる」ことをねらいとしていました。工具を使うことは危険も伴います。何をしたらケガにつながるのかをきちんと理解して取り組まねばなりません。これは「保育所保育指針」にある「幼児期の終わりまでに育ってほしい10の姿」における「思考力の芽生え」にもつながります。

ただ、この作業においてはほかにも大事な姿が見られました。

「ぎっとんのもりで以前から木工に触れている子どももいれば、初めての子どももいました。ここではどういうことに注意しなければならないのか、のこぎりをどのように使うのか、すでに知っている子どもがどのように教えたり、協力しあうのか、様子を見ていました。すると、私が危ないと思うところを先に子どもが気づいて注意することもあり、子どもたち同士の協同性が見られました」と石塚さん。

協同性とは、「保育所保育指針」において、「友だちと関わる中で、互いの思いや考えなどを共有し、共通の目的の実現に向けて、考えたり、工夫したり、協力したりし、充実感をもってやり遂げるようになる」というものです※。

色塗りは子ども同士の話し合いの場

第2週目は巣箱をどのような色にするのかを子ども同士の話し合いで決めていき、第3週目に色塗りに入りました。

鳥の巣箱は一人1個ずつ作るわけではありません。こめ組(5歳児クラス)を3、4人1組のチームに分け、チームで1個の巣箱を作りました。そのため、色塗りも自分の好きなように、ではなく、チームで話し合わねばなりません。また、塗ることのできる板の枚数にも制限がありました。

水智さんは色塗りの場面で子どもの成長を感じたと言います。「基本的に一人1枚の板を塗ったのですが、進み具合によっては2枚目を塗ることができる子どももいました。その2枚目をめぐって取り合いが発生したので、お互いが納得いくまで話し合おうということになったんです。ところがその最中に別の子どもが持って行って塗ってしまった。すると取り合いをしていた2人は鳥の巣箱とは別の木材を塗ろうと決めて、お互い気持ちを落ち着かせることができました。このように制限のある中で気持ちをぶつけあったり、交渉したり、発散したりすることは、これから生きていくうえでも大事なことだと思います。今回の活動を通じ、感情をコントロールする力が身についたと感じられました」

これはまさにどろんこ会グループの6つの力のひとつ、「すべての人との関わりから判断・行動を身につける」力や、保育所保育指針に示された10の姿における「言葉による伝え合い」を豊かにする活動になったのではないでしょうか。

いよいよ完成へ 友だちを思いやる心も育む

最後第4週目はいよいよ巣箱の組み立てです。

色塗りの終わった板は、一人一人の個性が表れ、さまざまな色で塗られていました。「この色塗りでは子どもたちの表現力や創造力がとても伸びたと感じました。大人の想像を超える方法で塗ったり、木材だけにとどまらず、拾った石も色を付け始めたりと、どんどん広げていきました」とうれしそうな石塚さん。

6つの力のうち「感じたこと・考えたことを表現する」、10の姿の「豊かな感性と表現」を育むことにつながりました。

大人の助けを借りながら穴を開け、釘を打って組み立てます。 鳥が入る入り口は特殊な工具で大人が開けました。

実は最終週、欠席の子どもがいました。すると同じチームの子どもたちはその子の登園を待って完成させることを決めました。これには石塚さんも水智さんも、子どもたちの思いやりの気持ちに感心しきりでした。

この活動を通し、石塚さんは「子どもたちが真剣に取り組む様子を見られたこと、友だちへの思いやりからこうしたらこうできる、ということを自分たちで考えて作業できたこと、さらには巣箱以外にも様々なものを生み出して個性を発揮してくれたことで、物事を柔軟に変化させていく子どもの力を目のあたりにしました。それを自分の保育にも取り入れていけたらと思います」と思いを新たにしました。水智さんは「昨年のぎっとんのもりの活動では大人が主導になりがちでしたが、今回はより子ども主体だったと思います。だからこそ、子どもたちから思いもよらない、面白い発想を聞くことができました。今よりもさらに子ども目線を大事にしたいです」と話しました。保育士にとっても学びのある取り組みとなったようです。

今後も様々な園・職員の【乳幼児期に育む6つの力を考える】シリーズをお伝えしてまいります。

※保育所保育指針P.79参照。