収穫した野菜でお供え物作り 伝承行事を通じ命の大切さを知る

2021.09.16

メリー★ポピンズ 東神奈川ルーム(以下、東神奈川ルーム。神奈川県横浜市)では、8月に「収穫物を使ってお供え物を作ろう」という活動を行いました。子どもたちが育てた野菜を使い、日本の伝承行事であるお盆について学び、さらに生死に触れることも視野に入れたこの活動。施設長の松下さんとスタッフの本間さんに、企画した背景や当日の様子についてお話を伺いました。

保育園での活動に結びつけ伝承行事を次世代につなげていく

東神奈川ルームは駅の真下に位置するビル型保育園。しかし、テナント内にある園ではないため、外遊びにアクセスしやすい環境にあります。小規模ながら園庭もあり、夏場は水遊びを楽しむことも可能。園庭ではプランターで様々な野菜を育てています。

もともと、収穫した夏野菜を使い食育活動につなげてきたという東神奈川ルーム。毎年食べきれないほどきゅうりやナスが収穫できることもあり、今年は日本の伝承行事であるお盆につなげた活動を幼児クラスで実施することにしました。

「今年度、園に関わりのあった方が亡くなり、子どもたちが死を身近に感じる機会がありました。お盆は亡くなった方がこちらの世界に戻ってくる期間を指し、ご先祖様の霊魂をお出迎えし、供養する日本の伝承行事です。収穫物でお供え物を作ることで、子どもたちに伝承行事を体験してもらい、生死について感じる機会にしたいと思いました」(東神奈川ルーム施設長 松下さん)

また、今回の取り組みは、若いスタッフたちがあらためて伝承行事について知る機会にもつながりました。昨今、家庭で迎え盆や送り盆といったことを経験することが少なくなっているため、お供え物を作ったことがないという若いスタッフもいたのです。活動を主導した本間さんもそのうちの一人でした。

「お供え物の作り方を調べたり、子どもたちにお盆について知ってもらえる絵本を探したりしている中で、あらためて私自身がお盆について学ぶきっかけにもなりました」(本間さん)

伝承行事を子どもたちに伝えていくことについて、松下さんは「今、私たちが伝えていかなければ次世代につなげられなくなる」と語ります。

「今回のような取り組みだけではなく、給食のメニューを伝承行事にまつわるものにするなど、入り口はいろいろあります。今は実際に体験することはもちろん、写真や映像で間接的に見たり、話を聞いたりすることも減り、行事や文化を知る機会すらない子も増えているのではないでしょうか。『こういう由来があってね』と子どもたちに話すことで、頭の片隅に残してもらえたらいいなと思っています」(松下さん)

絵本を通して「お盆」を知ったあと、お供え物作りに挑戦

そうして迎えた当日。

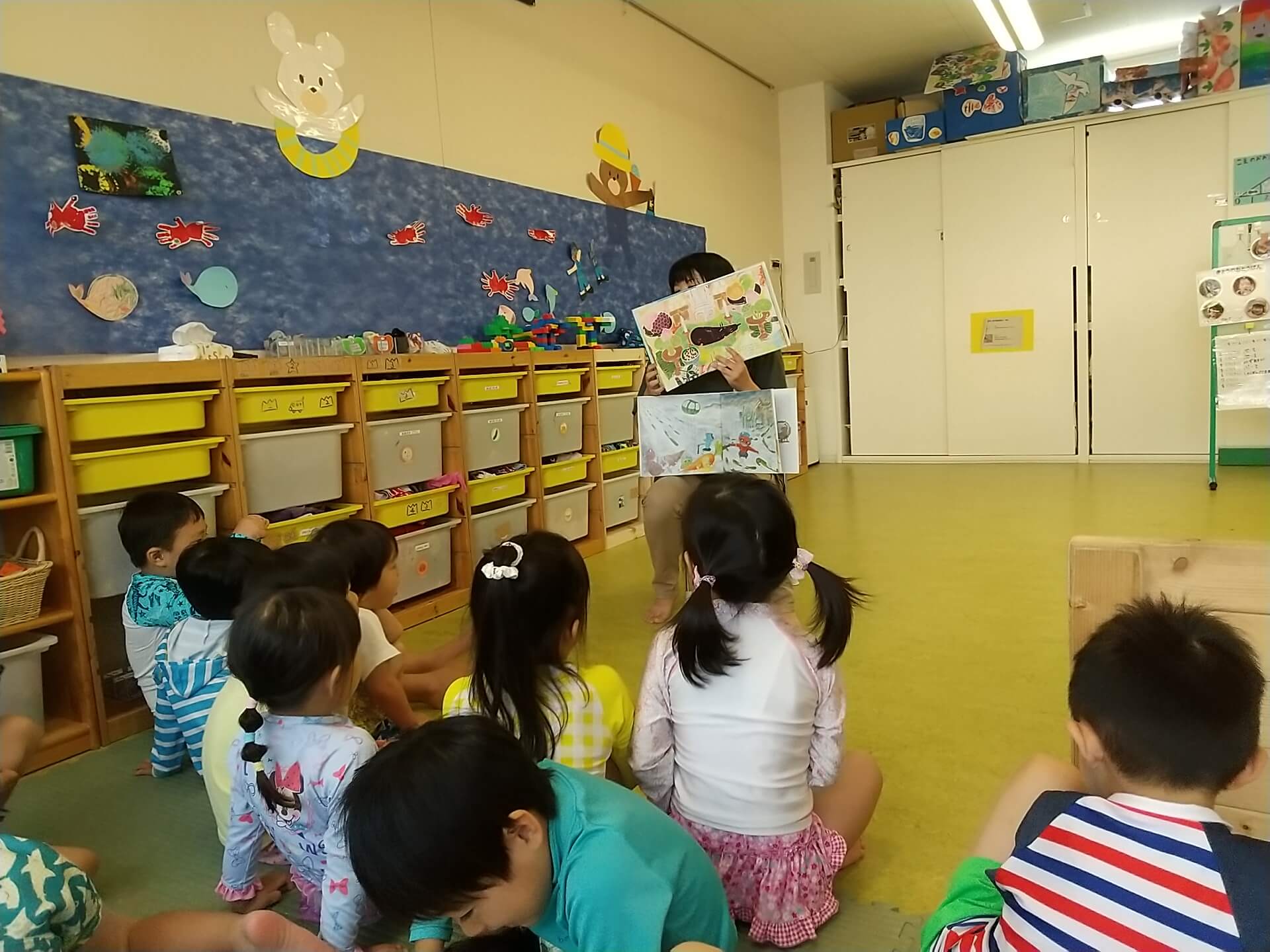

「お盆について知っている子はいる?」の問いかけに、「知っている」と答えたのは参加した13人のうちひとりでした。そこで、本間さんは企画を準備する中で出会った『ぼんちゃんの盆休み』という絵本を読むことにしました。主人公の子どものご先祖様がお供え物の野菜に乗ってやってくるといったストーリーです。

絵本の読み聞かせ後はクイズタイム。きゅうりとナス、どちらが何の動物で行きと帰りどちらの乗り物になるのかなど、内容の振り返りを兼ねて子どもたちとコミュニケーションを取りました。

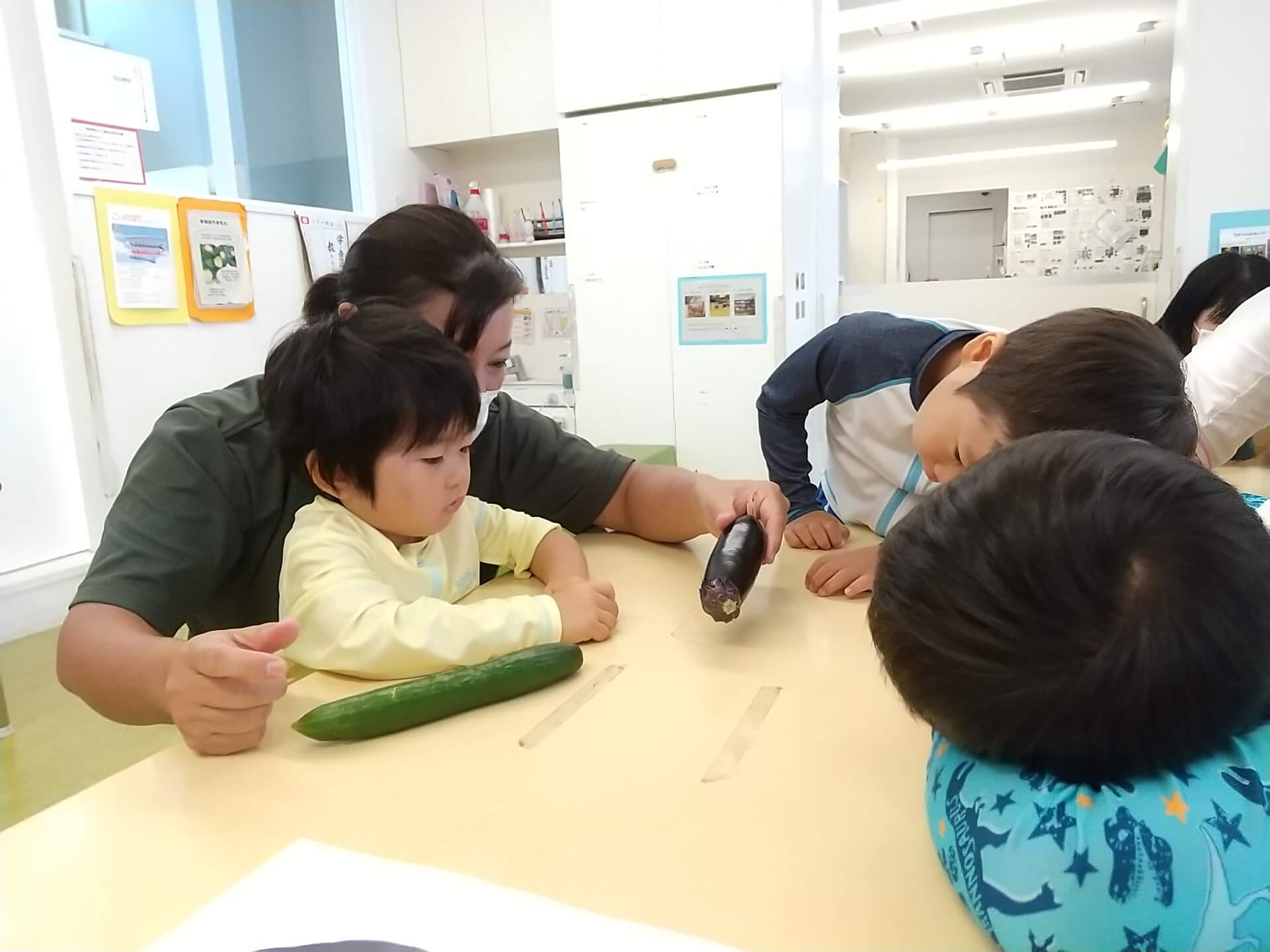

そしていよいよ、今回の活動のメインとなる野菜を使ったお供え物作り。「きゅうりで作りたい!」「ナスがいい」など、絵本の内容を受けて子どもたち自身が選びます。

中には、きゅうりを目にして思わずかじろうとした子も。

「絵本で何となく理解していても、本物の野菜を見たら食べるものだと認識したのだと思います。『お供え物』という概念を理解するのは年齢が下になればなるほど難しく、『野菜で動物を作る』という入り口から入った子も多かったかもしれません。子どもたちは上手に立つようにつまようじを刺す場所を考えていました。倒れてしまうと『帰ってこられなくなっちゃう』と話す子もいて、お供え物の概念は理解できなくても、亡くなった人が乗るから大事に作るという意識を4、5歳児は持てたように感じました。3歳児は『これはなんだろう?』と気になり、触ってみたいという気持ちが強く見られました。その姿を見た年長児が『大事だから触らないよ』『お供え物だからね』などと教えてあげる姿も見られ、異年齢ならではの関わりを感じました」(本間さん)

「今回、保護者の方のご理解のもと、死について子どもたちにも話をしました。その時は漠然と話を聞いている感じでしたが、今回の取り組みでその話を思い出したり、それぞれの体験してきたこととつながったりしたように見受けられました。絵本を読み聞かせたあとに『これに乗って帰ってくるの?』と言ったり、『保育園にも会いにくるかな?』と話す子がいたりして、その子たちに対して周りの子どもたちが『そうだね』とうなずいて共感している姿が見られました。今回のことを子どもたちがずっと覚えておくのは難しいかもしれません。ですが、成長していく中で、こんな話聞いたことあると思い出してくれたらいいですね」(松下さん)

動物を飼えない駅近のビル型保育園でも命の大切さを伝えたい

活動の最後に、年長児に「お盆って何?とお母さんお父さんに聞いてきてね」と伝えたという松下さん。

「園内だけにとどめるのではなく、ご家庭も巻き込むことで『お墓参りに行ったよ』『お供え物が家にもあったよ』など生活と園での体験を紐づけられたらと思っています。園での様子を知っていただき、親子の会話のきっかけになればと、取り組み中の写真もたくさん撮影し、園内に掲示しました」(松下さん)

また、今後の活動について、松下さんは「このまま一つの取り組みで終えずに、生死を知るという狙いや、伝承文化が子どもたちの記憶になるよう、今後の活動にうまくつなげていきたい」と語ります。現在イメージしているのは、きなこを作ってお彼岸におはぎ作りをすること。お供え物づくりを通じて「この間はお盆でお馬さんや牛さんを作ったよね」と触れるきっかけにしたいと言います。

グループ内のヤギや鶏を育てている園とは異なり、駅近のビル型保育園である東神奈川ルームでは動物を通じて「生死を知る」きっかけが日常的にあるわけではありません。しかし今回は収穫した野菜を活用して伝承行事を知り、さらに命の大切さも伝えるよい機会となりました。