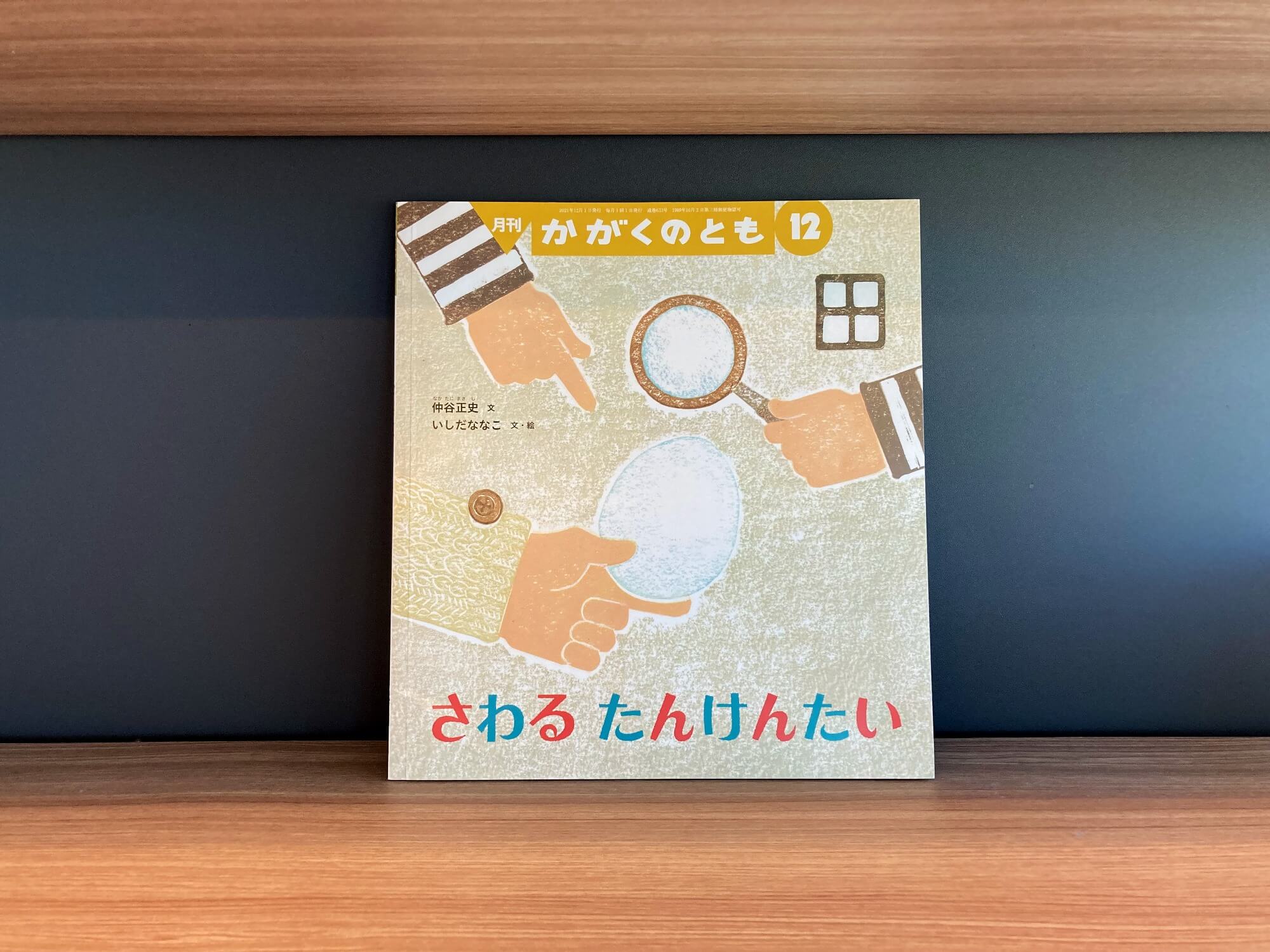

かがくのとも 2021年12月号『さわる たんけんたい』をご恵贈いただきました

2022.03.17

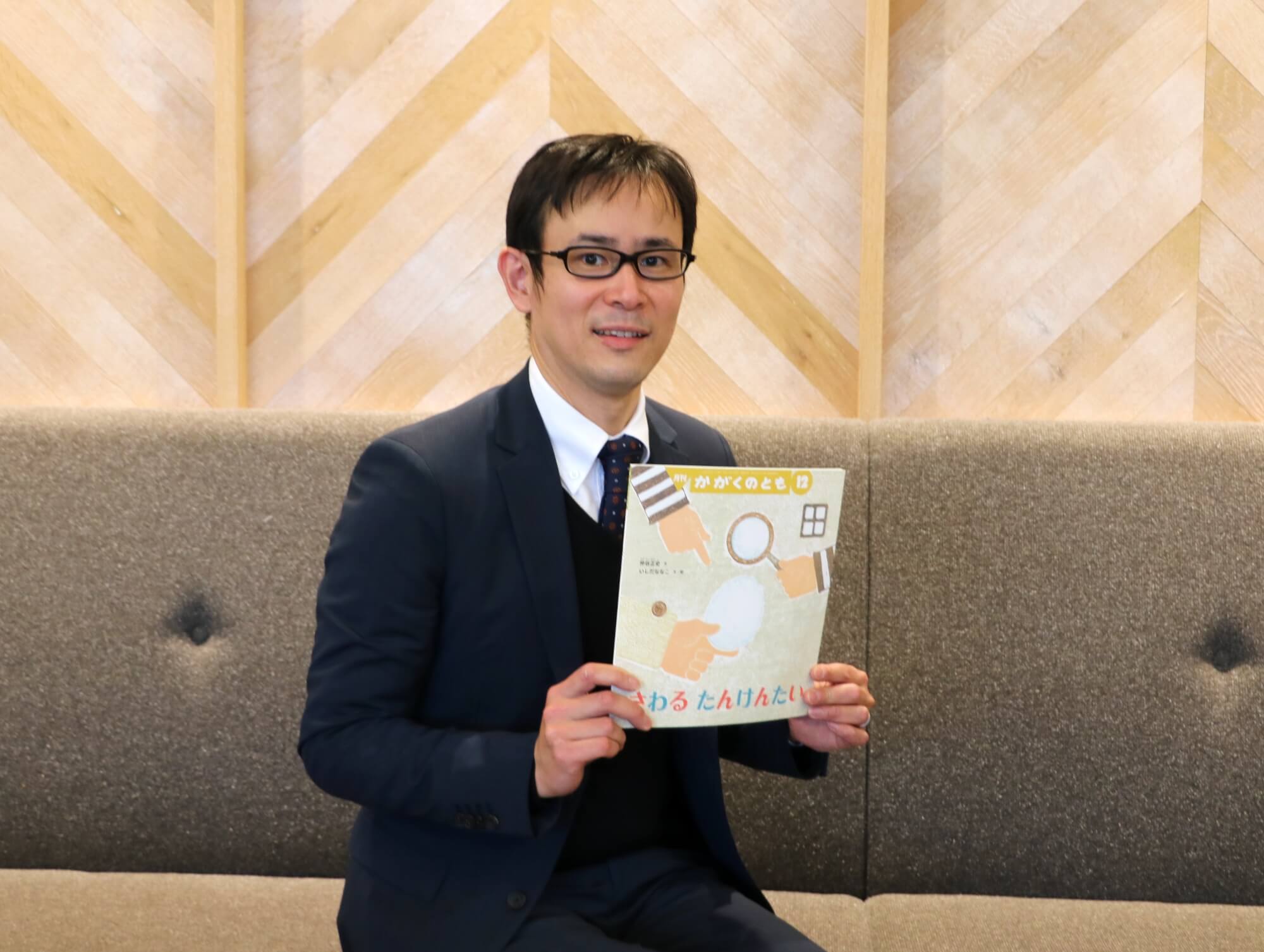

慶應義塾大学 環境情報学部 准教授 仲谷正史様より、かがくのとも 2021年12月号『さわる たんけんたい』(福音館書店)をどろんこ会グループの全施設にご恵贈いただきました。絵本の作者である仲谷准教授は、「触覚科学」という分野で触覚や触感のメカニズムを研究されています。『さわる たんけんたい』は触覚科学の基本的な概論をもとに、小さな子どもたちでも分かりやすいように、物の触り方やさまざまな触り心地を日々の保育や生活の中で探究できるようなストーリーと絵のタッチで描かれています。

今回、どろんこ会グループにご恵贈いただいた経緯や「触って感じること」が乳幼児期の子どもたちにどのような意味があるのか、お話をお聞きしました。

—どろんこ会グループにご恵贈のご連絡をいただいたきっかけについて教えてください。

どろんこ保育園が自宅の近くにあり、子どもたちが園の内外で遊ぶ様子を拝見して、自然の中での遊びが豊かな保育園という印象をもっていました。その名のとおり、子どもたちはいつもどろんこになって遊んでいますね。土に触ることは微生物とも接触することになるので、結果として免疫力をつけることにもつながりますし、幼少期からどろんこになって遊ぶことは経験としても大事だと思います。自然の中での体験を重視しているどろんこ会グループの理念を知って、この絵本を日々の保育に利用してもらえたらと思い、ご連絡しました。

—今回の絵本のテーマである「触って感じる」ことは、乳幼児期の発達にとってどのような意味があるのでしょうか。

乳幼児期は目にした物、例えば目の前にお茶のストローマグがあったら「これは何だろう」と思ってまずは触れてみます。触って「これは冷たいんだな」と感じ、飲んでみて「この味がお茶というものなんだな」と認識していきます。見ること(視覚)、触ること(触覚)、味を感じること(味覚)、加えて音や匂いも感じて五感が協応して世界の認識につながります。発達において「触れる」ことだけでも意味を見いだすことができますし、感覚間の統合や協応による世界認識の意味も触覚科学の視点から見いだすことができると研究者の立場から考えています。

—「触れる」ということだけでなく、五感が協応して世界を認識していくのですね。

実は触覚を使うことは五感の中でも危険な行動でもあります。安全かどうかも分からない物に、何も考えずに子どもが触ってしまうのは危険ですよね。でも、子どもは初めて見る物は何であるのかはすぐに分からないため、触れてそのものを知ろうとします。一方で、就学して青年期を経て大人へと成長すると触れなくても視覚や聴覚、嗅覚などの遠隔でも得られる感覚で、その物が何であるか、触っても安全かどうか判断するようになります。子どもが何か触ろうとすると、大人は「危ないから触ってはだめ」と知識として教えることが多くなりますが、子どもにとっては、体験を伴わないで知識を獲得するのは容易ではありません。危ないものを積極的に触れさせるのは良いと考えませんが、子どもの認知発達にとっては、知識だけ教えるのではなく、触覚を他の感覚(視覚、聴覚、嗅覚、味覚)と連関させる実経験が大事と言えます。

—どろんこ会グループでは、本物を見て、触れて、五感で感じる直接体験を大事にしています。「本物」であることも大切なのでしょうか。

人工的なもの、例えば工業製品は品質の担保の視点からも、材質や形などを規格化しないといけません。規格化した結果として、身の回りにある触れられるものの触感は均質化されていて、どこを触っても同じになりがちです。一方、自然の物、本物は形も触り心地もさまざまです。本物に触れる経験が、何かと何かの違いを理解することにもつながってきます。そして何より、自然の物、本物に触れることは多様性に触れる、多様性を知るという大事な経験ではないかと考えています。

仲谷准教授によれば、成長して大人になってゆくにつれ、あまり意識することがなくなりがちな感覚が「触覚」とのこと。それでも、子どもにとっても大人にとっても、とても奥が深い感覚のようです。園やご家庭などでも『さわる たんけんたい』になって、子どもたちとさまざまな触り心地を探究してみてはいかがでしょうか。

(※絵本の中には、人に無理に触らせたりしないこと、触ると危ない物もあるため、子どもは大人に聞いてから遊ぶようにすること、触った後は手を洗うことなどの注意書きも書いてあります)どろんこ会グループでは、仲谷准教授による触覚をテーマにしたワークショップ開催を検討しています。触覚の視点から日々の保育や発達支援、子育てを見てみたら…どのような世界が広がるのでしょうか。詳細が決まりましたら、ホームページや公式SNSで告知いたしますので、楽しみにお待ちください。

仲谷准教授、ありがとうございました。

関連リンク

かがくのとも 2021年12月号『さわる たんけんたい』(福音館書店)

”さわる(触覚)”手品をご紹介!かがくのとも12月号『さわる たんけんたい』(福音館書店)