メリー★ポピンズ 東武練馬「協同性」

2022.07.11

#保育園

メリー★ポピンズ 東武練馬ルームでは保育所保育指針に示されている幼児期の終わりまでに育ってほしい10の姿について保育に深く落とし込むため、日々話し合いを進めています。今月は「協同性」についてご紹介していきます。

保育所保育指針

保育所保育指針とは、保育所の保育内容や保育に関する考え方を定めたものであり1965年(昭和40年)に厚生労働省によって制定され、1990年、1999年、2008年の改定を経ています。直近では2017年度に厚生労働省より改定が告示され、2018年4月1日から施行されています。

幼児期の終わりまでに育ってほしい姿(10の姿)

幼児期の終わりまでに育ってほしい姿(10の姿)とは、子どもが育ってほしい方向性を示したものです。そのため、「こういうことができるようになる」といった達成が求められる課題ではありません。そのため「目標」ではなく「姿」という言葉が使われています。

保育の現場では、日々の保育の積み重ねが「10の姿」につながる意識を持つことを大切にしています。

ウ 協同性

友達と関わる中で、互いの思いや考えなどを共有し、共通の目的の実現に向けて、考えたり、工夫したり、協力したりし、充実感をもってやり遂げるようになる。

厚生労働省 保育所保育指針より

「自分はこんな風に遊びたい!」でも「〇〇君は自分とは違って、こんなイメージで遊びたい」このように日常の中にはお互いのイメージ通りに、遊びが進んでいかないことが多く存在します。

そんな時「じゃあ自分のやりたいことを引っ込めるよ」となるのか、はたまた「そんなの関係ないね!絶対にこれをやる!」と言って、自分のやりたいことをやるのか。

いろいろな対応の仕方があります。

「自分の考えと○○君のアイディアをくっつけて遊ぼう!」というように簡単にはいきません。「協同性」は相当高度な能力であるとも言われています。

では何からはじめていけば良いのでしょうか?

「意見のぶつけ合い」これが何より大切です。出し合う、その繰り返しの中で「これなら一緒にできるかもしれない」「〇〇君のアイディア面白そう」などいろいろなパターンを体験していきます。

その体験の積み重ねを通して「〇〇君はああやりたい、自分はこうやりたい、じゃあ両方できるような形にしていこう」と考えるようになります。これが「知恵」です。そして「合意の形成」とも言われています。

子どもと関わる大人は、その意見のぶつけ合いをしっかりと保証していくことが求められます。

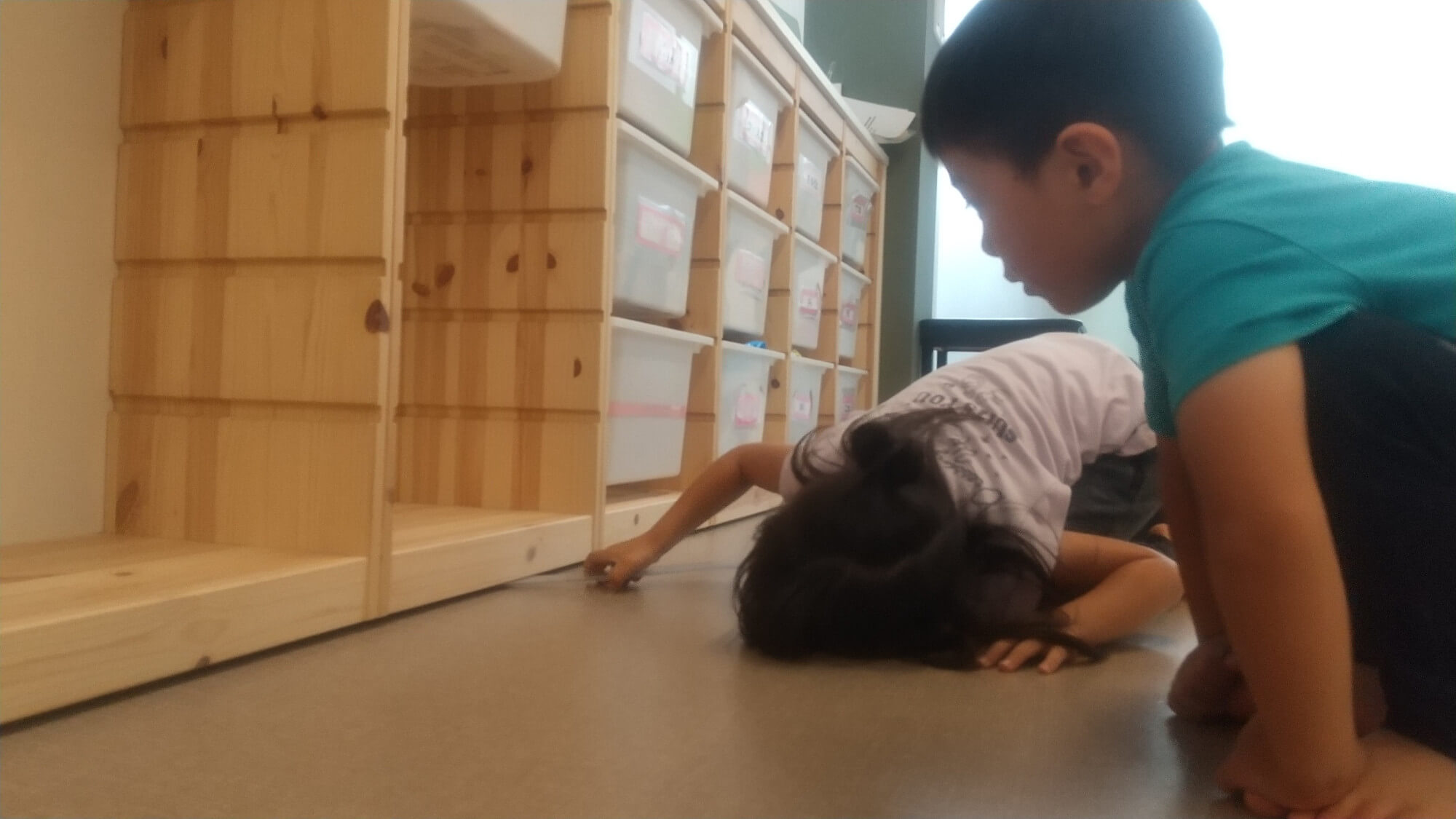

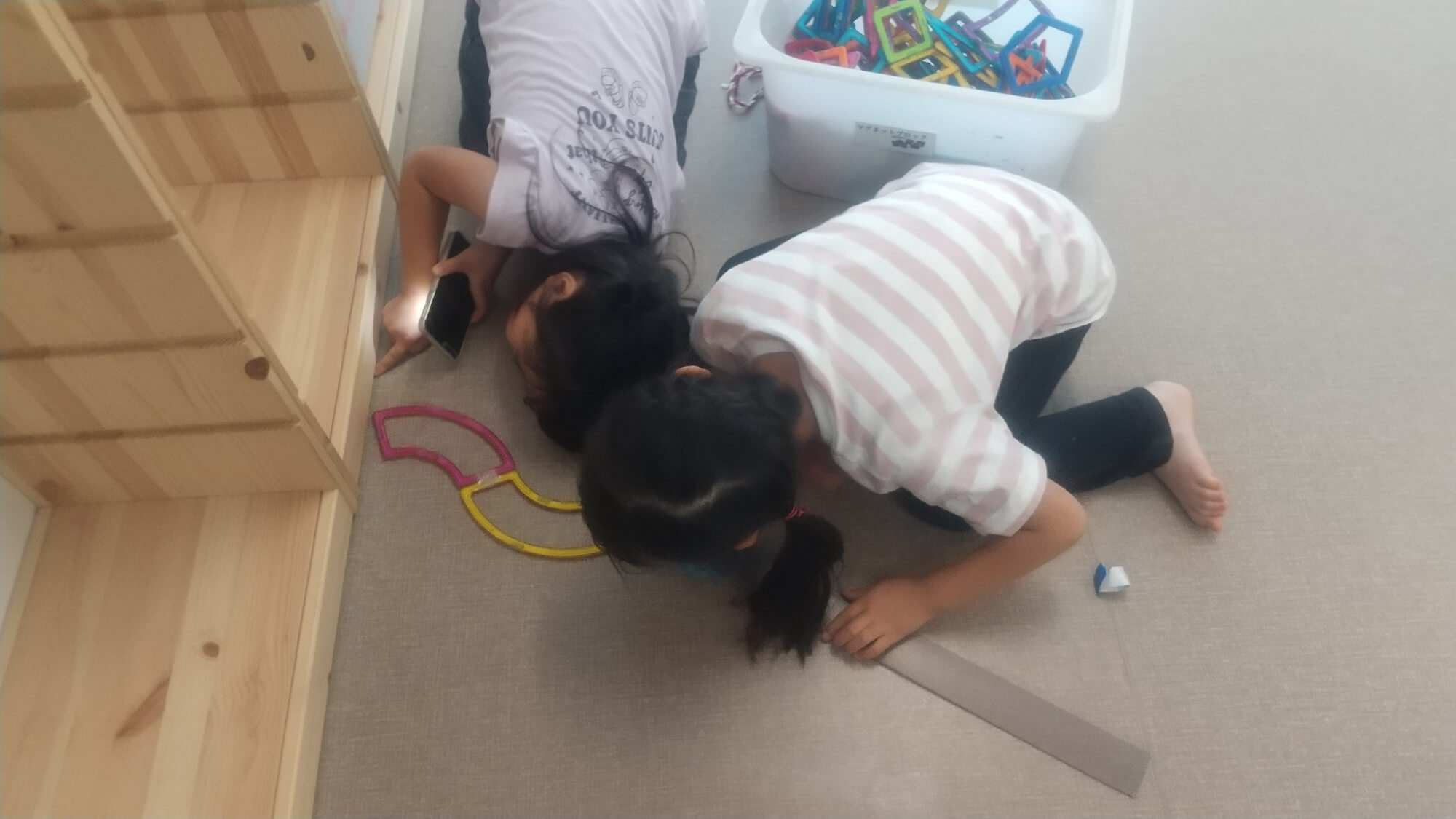

隙間に入り込んでしまったマグネットブロックを取り出したい様子の子どもたち。

友達と案を出した結果、定規にマグネットブロックを貼り付け磁石の機能をうまく使って取り出す作戦を考え出しました。

「こっちだよ!」 「だって見えないんだもん!」「ほら、ここに見えるよ!」 「暗くて見えない!」意見がたくさん出ます。

携帯のライトを使って友達が持つ定規を誘導。長い戦いの末、2つのマグネットブロックを取り出すことに成功しました。

意見のぶつけ合い、そこからの合意の形成、これは人間が持つ最大の知恵と言われています。

近年、急速に発展してきているAI(人工知能)ですが、この「知恵」はAIには出来ません。人間が人間らしさを失わないため、これからの時代を担っていく子どもたちがより良い社会を築いていくためにも「協同性」は必要不可欠な人間的能力です。

子ども同士が意見をぶつけ合い、すぐに合意の形成とならない場合には「これは良いチャンスだ」と思えるような大人の感性が大切です。10の姿の協同性とは、そういうものを要求しています。「トラブルは最高のチャンス」を念頭において、子どもたちと関わっていきます。

文:メリー★ポピンズ 東武練馬ルーム職員

メリー★ポピンズ 東武練馬ルーム施設情報を見る